【他人患難,我心難安:替代性創傷】

「我的家人因為工作而必須去疫情最嚴重的地區,我一想到他持續暴露在高風險的環境、可能被傳染,我就很擔心!」

「從沒遇過這種瀕臨失控的狀況,我不確定能幫上什麼忙,哪個病房缺少人力,我就去支援,我想如果我能再多做一些,疫情是不是就不會那麼嚴重?」

「和我同班機的他,確診為 COVID-19,2019新型冠狀病毒(武漢肺炎),我還記得飛機上他不太舒服的樣子、主動告知空服員,所有人下機只剩他一人的那個場景,我看很多次新聞,想知道他現在情況是怎樣⋯」

看到或別人身心受苦的消息,甚至直接或間接參與醫療措施、照顧患者,我們心中常有感同身受的自然反應,而這份同理心,若過度時會造成負擔,使你彷彿真的身歷其境了他人的痛苦,引發你驚訝、恐懼、傷心、難以釋懷、自責或愧疚等情緒感受。

親愛的,最近的你還好嗎?你的每一天都在憤怒、羞愧、罪惡、憂鬱之間徘徊度過嗎?看到任何悲慘新聞都讓你的情緒近乎失去控制嗎?這時你需要留意自己是否已有「替代性創傷」。

過去我們多以為替代性創傷是發生在照護的專業工作者身上,如:醫師、護理師、消防員、輔導老師、心理諮商師、社工,或受難者身邊的朋友、家人等,但隨著資訊發達,我們從媒體上看到許多這樣的報導,即便不是腥羶色的描述方式,也會有受到創傷的感覺。現在,就讓我們一起來自我評估檢視,學習調整及厚實心理能力來照顧自己吧!

一、替代性創傷兩大成因&高危險群

替代性創傷,是同理心帶來的創傷,當事人沒有真的經歷創

過去替代性創傷多發生在照護的專業工作者身上,如:醫師

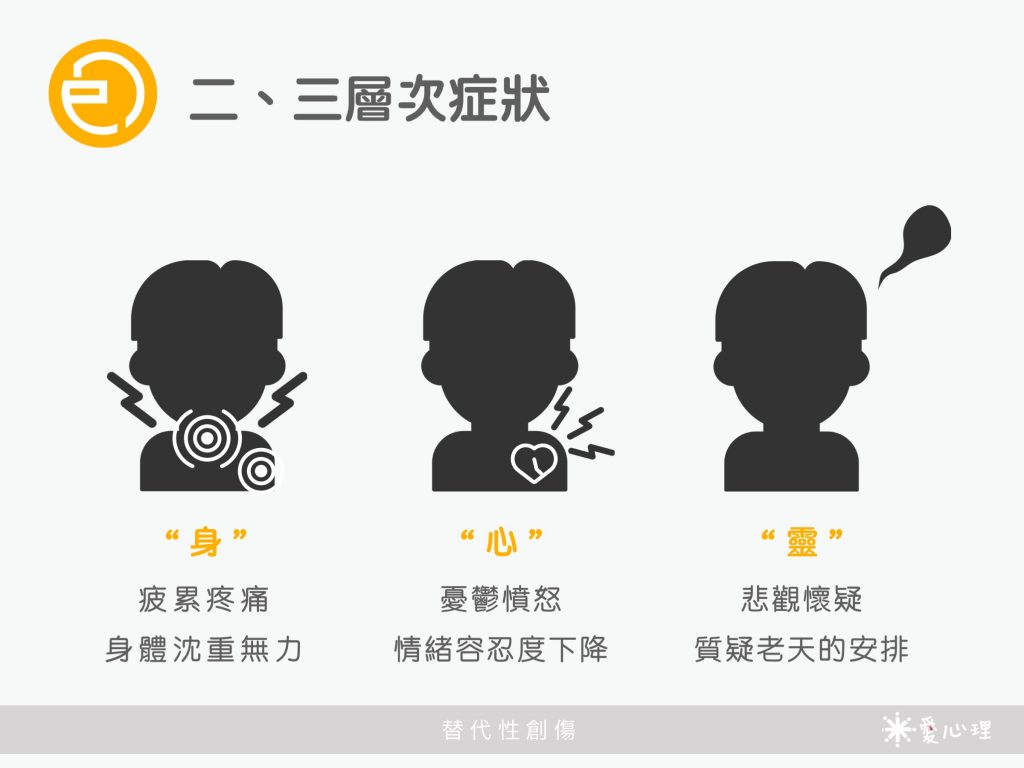

二、三層次症狀

替代性創傷,通常會造成三個層次症狀

#身體層次:注意力低落、頭痛、胃痛、胃潰瘍、食慾不振、精神萎靡

#心理層次:無法讓自己快樂起來、容易有強烈負向情緒,憂鬱、無助

#靈性層次:對世界悲觀、對自己懷疑、對他人不信任,一旦超越可承

*憐憫疲乏:過度暴露於人類痛苦之下,會造成憐憫心(同

替代性創傷,並非只是暫時性反應,也牽涉到個人自我內在

當事人可能會想起過往相關的記憶,甚而影響到生存的信念

三、替代性創傷的五大心理反應

以下的核心心理狀態是「失控感—失去對自己的主導權」,將導致安全感、信任感、親密感下降,失去歸屬感。

1. 脆弱感:聽聞多了傳染受難的故事後,你覺得自己與所愛的

2. 懷疑感:

懷疑自己:聽聞許多 COVID-19,2019新型冠狀病毒(武漢肺炎)的

懷疑他人:例如疑心自己身邊親友的健康狀況,或覺得肯定

懷疑世界:覺得看見從未看見的社會黑暗面,可能有「為什

對自己、他人、世界感到不信任,可能會變得悲觀、憤世嫉

3. 低落感:過度關注疫情或受難故事,因同理而生許多負向情

4. 警覺感:聽覺、嗅覺等感官開始與創傷事件產生連結,對特

5. 防衛感:啟動心理防衛機制,出現情緒隔離、麻木感覺、否

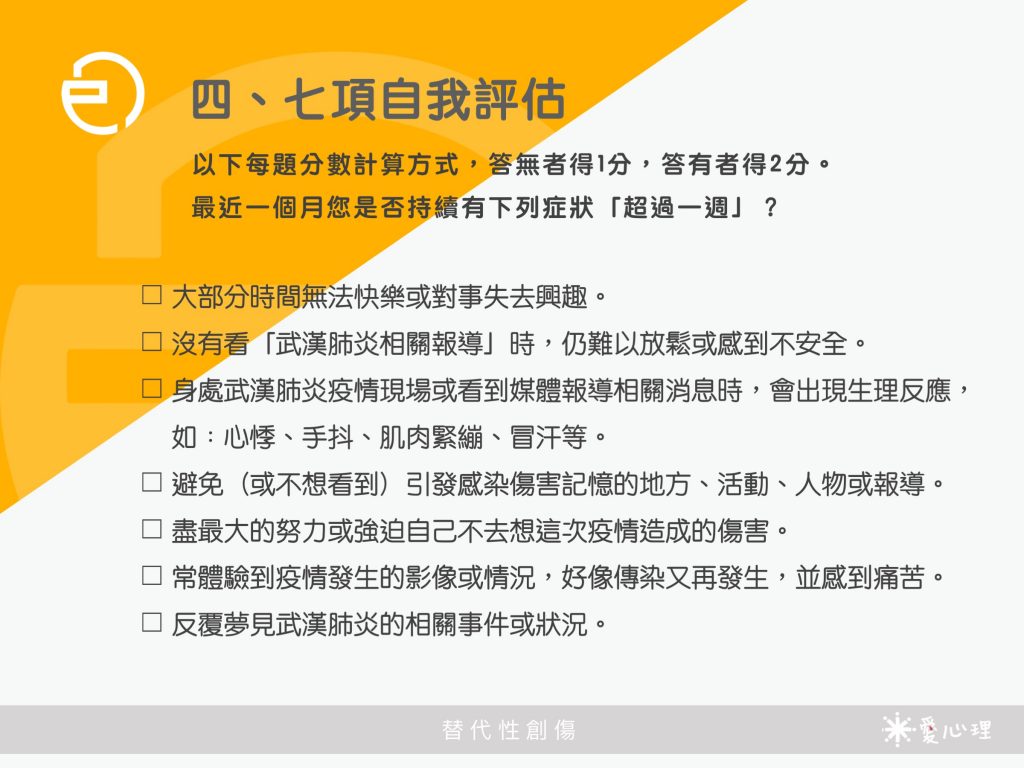

四、七項自我評估

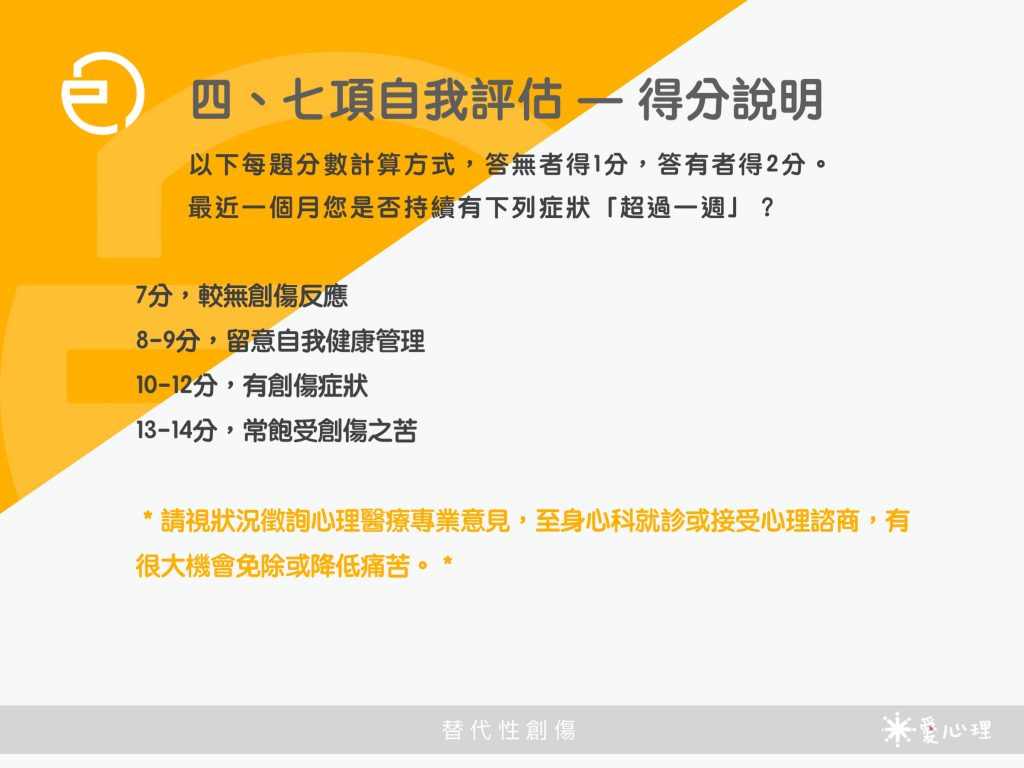

以下每題分數計算方式,答無者得1分,答有者得2分。

最近一個月您是否持續有下列症狀「超過一週」?

☐ 大部分時間無法快樂或對事失去興趣。

☐ 沒有看「武漢肺炎相關報導」時,仍難以放鬆或感到不安全

☐ 身處武漢肺炎疫情現場或看到媒體報導相關消息時,會出現

☐ 避免(或不想看到)引發感染傷害記憶的地方、活動、人物

☐ 盡最大的努力或強迫自己不去想這次疫情造成的傷害。

☐ 常體驗到疫情發生的影像或情況,好像傳染又再發生,並感

☐ 反覆夢見武漢肺炎的相關事件或狀況。

總分:______

得分7分者,您目前較無創傷反應。

得分8-9分者,提醒您要多留意自我健康管理,必要時徵詢輔導人員意見。

得分10-12分者,您有創傷症狀,若這些症狀揮之不去,或常常發生,建議您前往就醫或接受心理諮商。

得分13-14分者,現在的您常常飽受創傷之苦,建議您和心理醫療專業工作者談談,若您願意至身心科就診或接受心理諮商,就有很大的機會免除或降低心裡的痛苦。

五、五步驟幫助自己

第一步:停,停止關注

停下對疫情相關消息的過度關注行為,以避免不斷暴露在引發創傷的情境與事件中,例如:停下每天收看新聞報導、聽廣播了解武漢肺炎蔓延情形的行為。

第二步:察,自我覺察

每天留給自己一段時間省思覺察,透過書寫日記、整理影音記錄等,貼近自己的內心,並整理自己一天的經歷;或與親近信任的人分享討論、交流想法,幫助覺察自己對事件的身心反應與想法感受。

第三步:活,活在當下

建立生活目標與重心,以及透過從事規律、緩慢的運動,如:瑜珈、正念、散步、冥想等,花時間跟自己在一起,增加感覺自己的能力,重新用自己的感官與外界連結,從這樣的互動中,你將更能感受到自己的存在,而更能活在當下。

第四步:連,建立連結

擁有可給予支持的同伴或同儕,可助於降低孤單、孤立的感覺,而與他人互動也是增長對他人和世界信任的重要途徑。除了互動對話建立關係連結,適宜的肢體接觸也能拉近彼此距離,同時,找到你信任、且對方情緒和心理狀態穩定、能聆聽你的焦慮心情的對象,和他分享你的擔憂,也是非常有幫助的,若有需要可尋求諮商心理人員協助。

第五步:握,重新掌握

在創傷的經驗裡,人們最直接的感覺是「失去了對自己的主導權」,反覆體會到這個感覺,會讓一個人失去力量,覺得人生沒有希望了,所以,找回自己生活的主控與決定權,才能找回生活的活力。而這需要你允許自己放掉一些對別人的關心,增加多一些對自己的關心,具體作法請見下一頁。

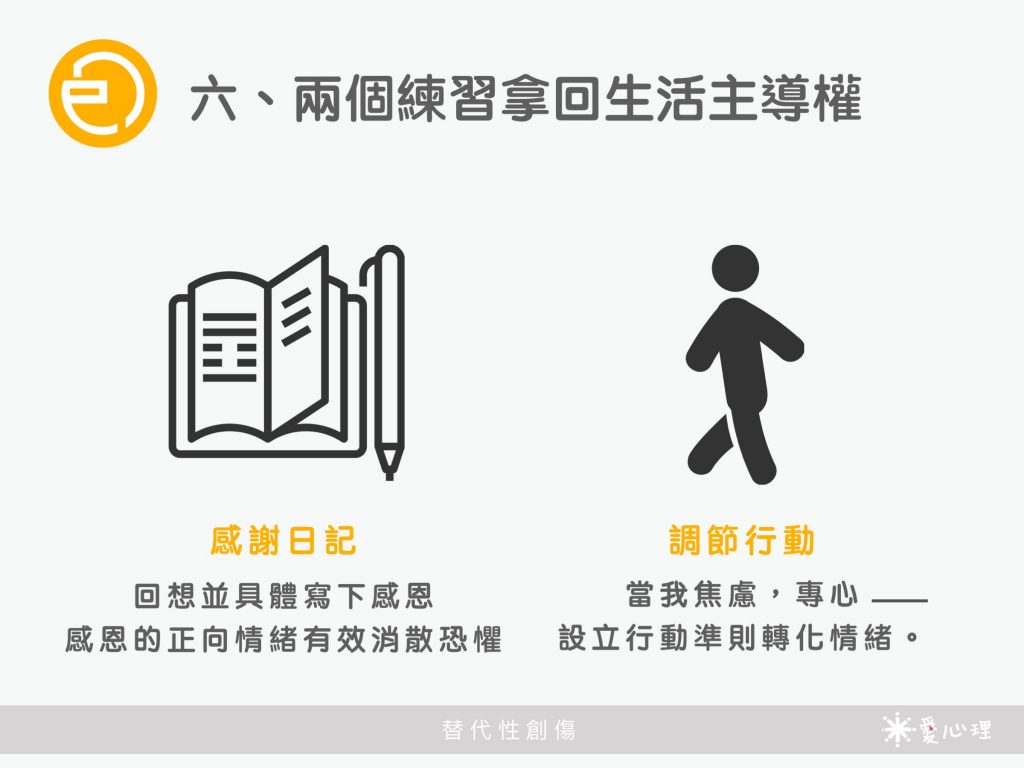

六、兩個練習,拿回生活主導權

透過「感恩」和「行動」一步步拿回你的生活主導權。

*寫「感謝日記」:

每天睡前回想並具體寫下今天發生的、

*寫「行動日記」:

睡前記錄下今天覺得做得不太滿意的事

推薦課程及參考文章

🌱【陳年焦慮】18堂課擺脫積習難改的不安全感

🎉 限時新課優惠八折

🕛優惠時間:1/21~2/22

💬購買時輸入優惠碼:NEW121

🌱【練習減壓】舒緩壓力的20堂課

🎉每天20分鐘,找回輕鬆自在的自己

🕛課程期限:永久

💬課程內容:20堂音頻課(另外獨立出17堂練習課),總時長約400分鐘

參考資料:

1. 助人者的替代性創傷(賴奕菁 前花蓮慈濟醫院精神醫學部主任):http://tcmc.tzuchi.com.tw/

2.「愛,直到成傷」談照顧者的替代性創傷(朱柏翰 諮商心理師):https://

3.替代性創傷:你的同理心,可能會讓自己受傷(Heho健

4.醫護人員心繫傷患安危,需留意「替代性創傷」(康健):https://

5.「輔」知識+〈助人工作者的傷-替代性創傷〉(嘉大輔導

6.替代性創傷的心理學:每一個渴望改變世界的你,可能都受